El académico Victor Bronstein planteó que los biocombustibles no son una alternativa para reemplazar al petróleo y el directivo Claudio Molina se manifestó a favor de una nueva ley que le dé un desarrollo sustentable a la actividad.

El Comité de Asesores Energéticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) organizó un Foro Virtual bajo el lema “Propuesta y Discusión de la Política de Biocoimbustibles en la Matriz Energética Argentina”. Expusieron el Director del Centro de Estudios de Energía de la Universidad de Buenos Aires, Victor Bronstein –quien desde una mirada crítica planteó que los biocombustibles no son una alternativa al reemplazo de los combustibles fósiles- y el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, que planteó criticas hacia la autoridad de aplicación que regula la actividad y se manifestó a favor de una nueva ley, que reemplace a la vigente 26.093, que “favorezca a nuevas inversiones”.

Mirada crítica

Bronstein abrió el debate planteando la cuestión del desarrollo de los biocombustibles desde cinco dimensiones: científico-técnica, económica, ambiental, social y política.

Desde el punto de vista científico-técnico, indicó que a lo largo de la historia lo que definió el cambio de paradigma de una matriz energética a otra fue la tasa de retorno energético. En ese sentido, señaló que actualmente en el petróleo es de 20 a 1, mientras que en el caso de los biocombustibles es de 2,5 a 1, “en el mejor de los casos”. Por lo tanto sostuvo que “los biocombustibles no son una alternativa al remplazo del petróleo. Se necesitaría toda la tierra cultivable del mundo para la producción de los biocombustibles”.

Desde el punto de vista de la dimensión económica, puso el eje en las exenciones fiscales con las que cuenta la industria de los biocombustibles. Indicó que “si hacemos el cálculo del costo fiscal acumulado que dejó de percibir el Estado por exportar biodiesel en lugar de exportar aceite de soja, se perdieron de recaudar 4700 millones de dólares en el caso del biodiesel y 1300 millones en el caso del etanol”.

Desde la dimensión ambiental, sostuvo que la deforestación que impulsa la industria de biocombustibles lleva a un aumento de la emisión de dióxido de carbono. Desde el punto de vista social, Bronstein indicó que paralelamente al desarrollo de los biocombustibles se dio un aumento del precio de los alimentos. “Es muy difícil hacer este cálculo, pero el 40% del maíz en Estados Unidos se utiliza para la producción de bioetanol. Con lo cual, haría que pensar cuál sería el precio si ese 40% se volcara al mercado de alimentos”, afirmó.

Cuestiones geopolíticas

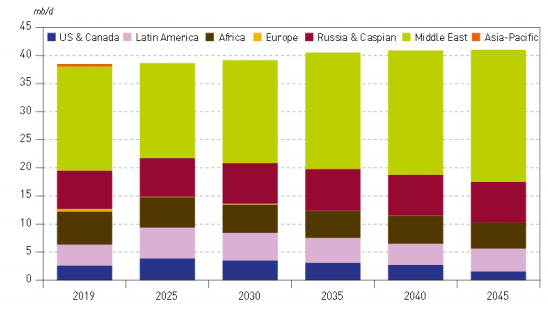

Finalmente, Bronstein tocó la dimensión política. “Nuestra hipótesis es que el tema de los biocombustibles fue promovido por cuestiones geopolíticas”, sostuvo. Recordó que en 2008, la Administración de Información Energética de Estados Unidos sacó un informe donde advertía que para el 2030 podría llegar a faltar 43 millones de barriles diarios de petróleo de suministro.

“Ese fue el gran temor que impulsó la búsqueda de reemplazos de los combustibles fósiles. Bush inició en ese momento una gira por Latinoamérica con el desarrollo de los biocombustibles como una de sus temas de agenda. Las proyecciones de la OPEP para el 2045 muestran que el 80% de las exportaciones de crudo van a provenir de Rusia y África. Por lo tanto, la seguridad energética del mundo resulta preocupante para los países centrales”, indicó. “Entonces, la razón fundamental por la que se ha promovido los biocombustibles fue política. Parafraseando mal a Clinton, en el caso de los biocombustibles, hay que decir: “es la política, estúpido”, remató Bronstein su posición.

A favor de los biocombustibles

Claudio Molina buscó rebatir varios de los puntos expuestos por Bronstein. Señaló que los trabajos que analizan la eficiencia en la relación insumo/producto de biocombustibles están “desactualizados” y que en la actualidad esa relación “cambió significativamente”. Sobre la forma en que los biocombustibles afectarían al precio de los alimentos indicó que “quienes plantean esto no tuvieron en cuenta que la participación del precio de las materias primas agrícolas en la estructura del precio de los alimentos es muy baja”.

Molina negó también que los biocombustibles emitan más gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles a los que sustituyen. “está demostrado por trabajos sólidos del INTA que exterioriza que la huella de carbono en el caso de los biocombustibles está por arriba de 70% de reducción en relación con los combustibles minerales que los producen”, afirmó.

Con respecto a las exenciones impositivas que goza la industria de los biocombustibles, Molina planteó que en esa cuestión se juegan “dos problemas”. Planteó que es un absurdo “querer gravar a los biocombustibles con impuestos que nacieron para castigar la contaminación y los daños a la salud”. El otro “problema” señaló que tiene que ver con lo que el Estado deja de percibir vía retenciones por los cereales destinados al biodiesel y que no se exportan. “Entonces no industrialicemos esa materia prima. Primaricemos las exportaciones, todo lo contrario a lo que se plantea para el desarrollo argentino, Y al mismo tiempo les propongo que los combustibles minerales que se utilizan para la Argentina los importemos. Y el petróleo crudo lo exportamos así tributa también los derechos de exportación. De esa manera igualamos la situación”, planteó con ironía.

Una nueva ley

Por otro lado, Molina consideró que la “situación de bancarrota” en la que se encuentra la industria local de los biocombustibles se debe a los “gravísimos errores” cometidos por la autoridad de aplicación. “Las evidencias indican que hubo una captura del regulador por parte de los adversarios”, enfatizó. Consideró que es necesario una nueva ley de biocombustibles “que permita generar un horizonte de largo plazo, que va a favorecer nuevas inversiones, le va dar un desarrollo sustentable a la actividad y va a terminar con estos problemas que se han generado en la administración del programa, que lleva a un festival de medidas cautelares”.

Para culminar, Molina consideró que la solución en el desarrollo de los biocombustibles pasa por decisiones políticas que se toman. “Sin la política, los biocombustibles desaparecen porque no tienen la fuerza que ha logrado el complejo de petróleo a lo largo de 160 años. No hay forma en el corto y mediano plazo de introducir biocombustible y otras energías renovables sin la mano del Estado. De lo contrario, seguiríamos consumiendo el cien por ciento de combustibles minerales con los efectos colaterales que los mismos tienen”, remató.

Original: https://econojournal.com.ar/2020/12/debaten-si-es-conveniente-seguir-promoviendo-desde-el-estado-el-desarrollo-de-los-biocombustibles/